HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)

基本情報

病気について

ヒトパピローマウイルス(HPV)は、性的接触のある女性であれば50%以上が生涯で一度は感染するとされている一般的なウイルスです。子宮頸がんを始め、肛門がん、膣がんなどのがんや尖圭コンジローマ等多くの病気の発生に関わっています。特に、近年若い女性の子宮頸がん罹患が増えています。

HPV感染症を防ぐワクチン(HPVワクチン)は、小学校6年~高校1年相当の女子を対象に、定期接種が行われています。

ワクチン接種の効果

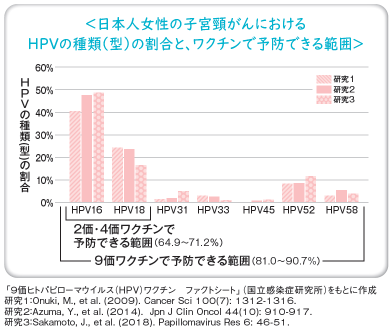

HPVの中には子宮頸がんをおこしやすい種類(型)のものがあり、HPVワクチンは、このうち一部の感染を防ぐことができます。

現在、日本国内で使用できるワクチンは、防ぐことができるHPVの種類によって、2価ワクチン(サーバリックス)、4価ワクチン(ガーダシル)、9価ワクチン(シルガード9)の3種類(※)あります。

(※)令和5(2023)年4月から、シルガード9も定期接種の対象として、公費で受けられるようになりました。シルガード9についての詳細は、「9価HPVワクチン(シルガード9)について」(厚生労働省公式ホームページ)をご覧ください。

サーバリックスおよびガーダシルは、子宮頸がんをおこしやすい種類であるHPV16型と18型の感染を防ぐことができます。そのことにより、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぎます。

シルガード9は、HPV16型と18型に加え、31型、33型、45型、52型、58型の感染も防ぐため、子宮頸がんの原因の80~90%を防ぎます。

HPVワクチンを導入することにより、子宮頸がんの前がん病変を予防する効果が示されています。また、接種が進んでいる一部の国では、子宮頸がんそのものを予防する効果があることもわかってきています。

対象者

小学校6年生~高校1年生相当の女子(高校1年生の年度末まで)

(標準的な接種期間)中学1年生~高校1年生相当(高校1年生の年度末まで)

標準的なワクチン接種スケジュール

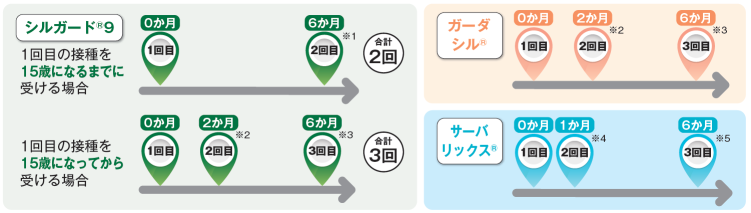

一定の間隔をあけて、同じワクチンを合計2回または3回接種します。接種するワクチンや年齢によって、接種のタイミングや回数が異なります。どのワクチンを接種するかは、接種する医療機関に相談してください。

3種類いずれも、1年以内に規定回数の接種を終えることが望ましいとされています。

※1: 1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上あけます。5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。

※2・3: 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※2)、3回目は2回目から3か月以上(※3)あけます。

※4・5: 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の1か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※4)、3回目は1回目から5か月以上、2回目から2か月半以上(※5)あけます。

*厚生労働省ホームページより

子宮がん検診について

20歳になったら、子宮頸がんを早期発見するため、子宮頸がん検診を定期的に受けることが重要です。

※HPVワクチンで防げないタイプのHPVもあります。

検診では、前がん病変(異形成)や子宮頸がんがないかを検査します。ワクチンを接種していても、していなくても、20歳になったら2年に1回、必ず子宮頸がん検診を受けて下さい。

子宮頸がんワクチン接種の積極的勧奨について

令和3年11月12日に開催された第72回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和3年度第22回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催)において、子宮頚がんワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められました。また、子宮頸がんワクチンの積極的勧奨を差し控えている状態については、終了させることが妥当とされました。

審議会の結果を受け、厚生労働省より通知が発出され、個別の勧奨については、基本的に令和4年4月から順次実施されることとなりました。

キャッチアップ接種について

積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方に対して、公平な接種機会を確保する観点から、時限的に、従来の定期接種の対象年を超えて接種を行うこと(キャッチアップ接種)について、厚生科学審議会予防接種、ワクチン分科会で議論が行われた結果、平成9年4月2日から平成18年4月1日生まれまでの女性を対象として、令和4年4月から令和7年3月までの3年間、キャッチアップ接種が行われることとなりました。

ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種を逃した方へ~キャッチアップ接種のご案内~(厚生労働省ホームページ)

【対象者】

平成9年度~平成17年度生まれの女性

(平成9年4月2日~平成18年4月1日生まれの女性)

対象者へは予診票を令和4年5月に送付しています。予診票がお手元にない方は、保健福祉課 保健係までお問い合わせください。

平成18年度生まれの女性

(平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれの女性)

対象者へはキャッチアップの予診票を令和5年4月に送付しています。予診票がお手元にない方は、保健福祉課 保健係までお問い合わせください。

平成19年度生まれの女性

(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれの女性)

対象者へはキャッチアップの予診票を令和6年4月に送付しています。予診票がお手元にない方は、保健福祉課 保健係までお問い合わせください。

HPVワクチン接種後の主な副反応

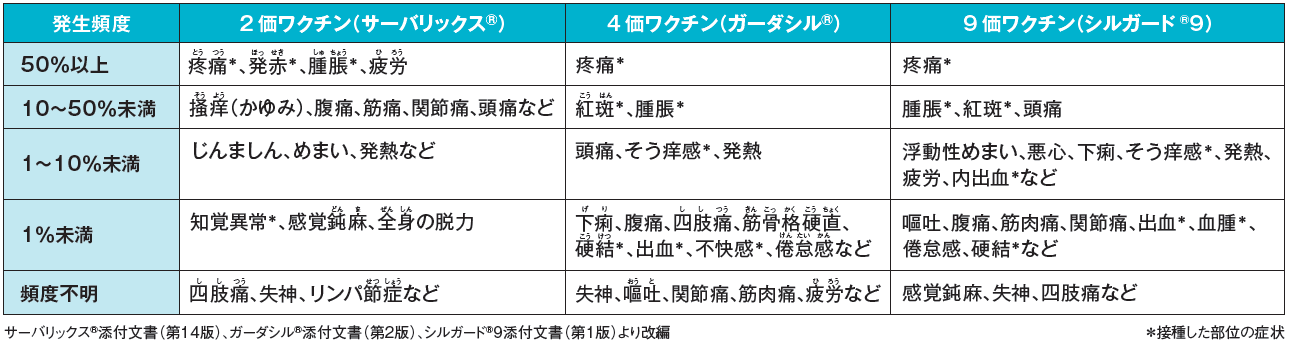

HPVワクチン接種後に見られる主な副反応として、発熱や接種した部位の痛みや腫れ、注射による痛み、恐怖、興奮などをきっかけとした失神などが挙げられます。

【HPVワクチン接種後の主な副反応】

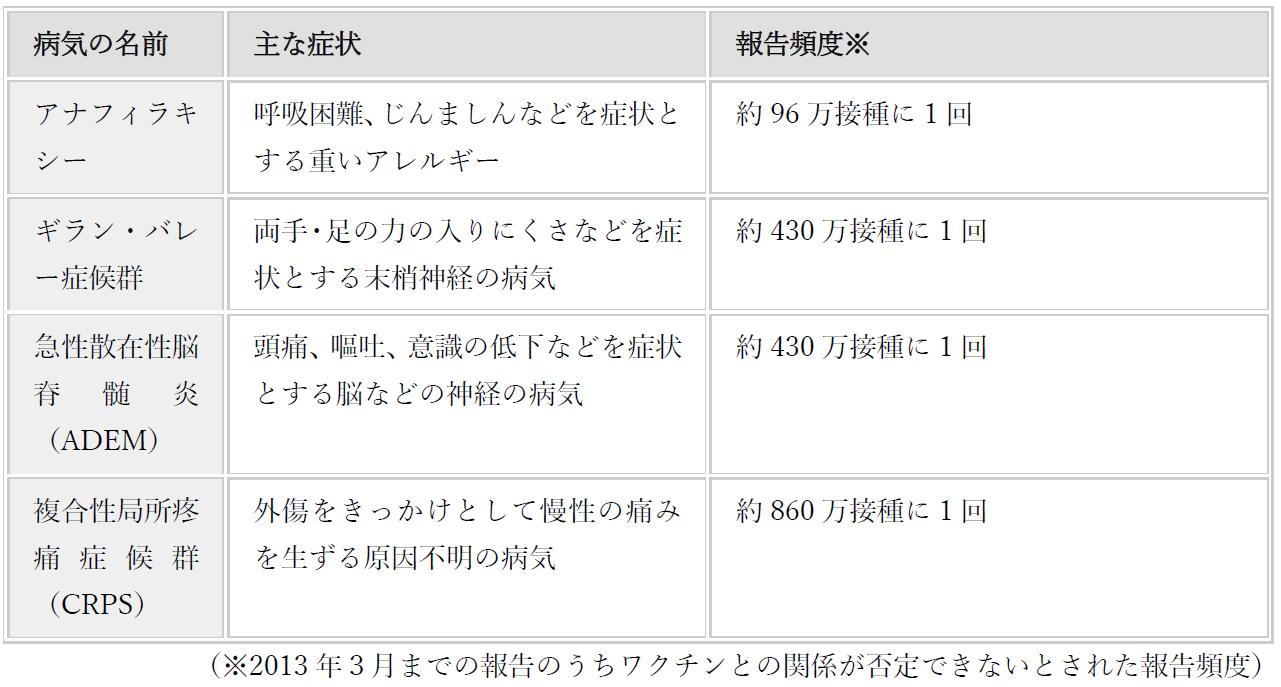

また、ワクチン接種後に見られる副反応が疑われる症状については、接種との因果関係を問わず収集しており、定期的に専門家が分析・評価しています。その中には、稀に重い症状の報告もあり、具体的には以下のとおりとなっています。

*厚生労働省ホームページより

長野県外の医療機関で定期の予防接種を受ける方

辰野町に住所がある方で、長野県外の医療機関でHPVワクチンの予防接種を受ける場合、接種費用を助成します。

助成金額には上限があります。

予防接種終了後は期限内に申請手続きを行ってください。

任意接種償還払いについて

HPVワクチン接種の積極的勧奨の差し控えにより、定期接種の機会を逃した方で、すでに自費で接種を受けた方に対して、その費用を助成します。

対象者

以下の全てに当てはまる方が対象です。

- 平成9年4月2日から平成17年4月1日生まれの女性で、令和4年4月1日時点で辰野町に住民登録がある。

- 16歳となる日の属する年度の末日(高校1年生の3月31日)までにHPVワクチンを3回接種していない。

- 17歳となる日の属する年度の初日(高校2年生の4月1日)から令和3年3月31日までに、日本国内の医療機関でHPVワクチン(2価サーバリックス又は4価ガーダシル)の任意接種を受け実費を負担した。

- 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種を受けていない。

補助内容

- 予防接種料、初診料(領収書等支払いを証明する書類がない場合は、辰野町の定める金額)

- 証明書料(証明書の支払いが確認できる場合)

*交通費、宿泊料は補助の対象になりません。

申請期間

令和4年7月1日から令和7年3月31日まで

申請方法

申請書に下記の書類を添えて郵送または窓口に持参し申請してください。

- 「ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書」

- 接種を受けた方の氏名、住所、生年月日が確認できる書類の写し(運転免許証、健康保険証、住民票などのいずれかひとつ) ※申請者と接種を受けた方が異なる場合は、双方のもの

- 振込希望先金融機関の通帳又はキャッシュカードのコピー

- 接種費用の支払いを証明する書類の原本(領収書及び明細書、支払証明書等)

- 接種記録が確認できる書類(母子健康手帳、予防接種済証、接種済の記載がある予診票など)の写し

- 接種記録が確認できる書類がない場合は「ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書」を医療機関で記入し提出してください。

- 必要書類が不足しているなどの場合に、追加の書類をお願いすることがあります。

各種相談窓口

子宮頸がんワクチンの接種についての相談ができます。

■HPVワクチンを含む、予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般について

【厚生労働省 相談窓口】

「感染症・予防接種相談窓口」では、HPVワクチンを含む、予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談にお答えします。

※令和5年4月1日から電話番号が変わりました。

電話番号:0120-331-453

受付時間:平日9時~17時(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

※行政に関するご意見・ご質問は受け付けておりません。

※本相談窓口は、厚生労働省が業務委託している外部の民間業者により運営されています。

■予防接種後に痛みが生じた場合の対応等について

【厚生労働省 「からだの痛み相談支援事業」】

いたみ医学研究情報センター 「痛み相談窓口」

電話番号:0561-57-3000

受付時間:月曜日から金曜日 午前9時から午後5時(土日祝日、年末年始を除く)

■不安や疑問があるとき、困ったことがあるとき

【長野県 相談窓口】

健康福祉部感染症対策課 感染症対応担当

電話 026-235-7148

受付時間:月曜日~金曜日 午前9時から午後5時(土日祝日、年末年始を除く)

■接種後に、健康に異常があるとき

【子宮頸がんワクチン予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関】

・信州大学医学部附属病院

受診予約(初診は医療機関からの予約のみ受け付けています)

外来予約センター:0263-37-3500

・JA長野厚生連 佐久総合病院

病院代表番号:0267-82-3131

- 医療機関等からの窓口 地域医連携室

- 診療に関するお問い合わせ窓口 【高校生以上】総合診療科外来

【中学生以下】小児科外来

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地

電話番号:0266-41-1111

ファックス:0266-43-3307

- みなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2024年07月12日