町長メッセージ2024年度

川島小学校 151年の歴史に幕

笑顔で「ありがとう、さようなら。」

1873(明治6)年に設立され151年の歴史をもつ「川島小学校」の卒業式と閉校式が3月18日に行われました。

最後の卒業生となった小澤覚さんと佐野ひふみさんに卒業証書が手渡され、二人は「川島小で学んだことを忘れず歩んでいきたい」と力強く宣言。牧野孝裕校長は「下級生の面倒もよく見てくれて、今日もとても頼もしく立派な姿だった。」と二人をたたえました。

閉校式では代表児童二人と牧野校長から宮澤和徳教育長へ校旗が返納されました。閉校記念碑の除幕式も行われ、最後はみんなでバルーンリリースがあり、開校年数に合わせた151個の風船が一斉に大空に放たれました。皆さん寂しさを感じつつも笑顔で「ありがとう!さようなら!」と心の中で叫んでいるようでした。

最後の卒業生二人に卒業証書を授与

卒業生を送る下級生

閉校式での町長式辞

代表児童と校長から教育長へ校旗返納

閉校記念碑除幕式

151個の風船を大空へ放ちました

令和7年3月

辰野町長 武居 保男

「辰」の字入りの「阿島傘」ができました

長野県の南部、下伊那郡の喬木村(たかぎむら)は江戸時代から伝わる「阿島傘(あじまがさ)」で有名です。およそ300年続く伝統工芸、昭和30年代には100軒以上の傘屋が村にあったそうですが、洋傘の普及で需要は減少、今ではわずか2軒に。この伝統工芸を伝承しようと村をあげて保存活動が行われています。

昨年9月に、喬木村の「阿島傘」が長野県の伝統工芸品に指定されたとの記事を読みました。昨年はおりしも私たちの「辰野町」の「辰年」の年、「辰」の字が入った阿島傘が欲しい衝動に駆られてしまったのです。早速問い合わせたところ、製作工程が骨の数だけあり、なんと半年かかると。完成は辰年が終わった後になるとのことでしたが、それでもこの機を逃すと一生手に入らないと思い、注文しました。長い製作過程の途中で進捗状況を逐一ご報告頂き、出来上がりを心待ちにしておりましたが、そしてこのたび、ようやく完成!商品を郵送してくださるとのことでしたが、傘作りの工房も見てみたい気持ちもあり、2月19日、実際に喬木村に赴きました。

私が注文した傘を製作したのは「阿島傘一凛(いちりん)」代表の水谷槙さん。実は内心、ご高齢で寡黙で人間国宝のような職人の方を想像していましたが、技術を学び修得しこの伝統技術を責任もって次代に引き継ごうとする意欲満々で明るく若い女性の方でびっくりしました。工程は、細かいものも含めて50近くに及びます。その一つひとつの工程を真心こめて丁寧に手間をかけて作られた阿島傘。もったいなくてとても気軽に使えない気持ちにもなりましたが、使い方の手ほどきも受け、実際の雨降りには傘を広げてみたいと思いました。

ところで、辰野町にも習字で使う「龍渓硯」の産地で伝統工芸品でもありました。昔は10軒近く硯屋さんがあり、「龍渓硯振興会」も組織化されていました。しかし高価なもの故、買い替え需要がなく産業としては廃れてしまい、今では一軒もありません。喬木村の阿島傘の伝承活動を見て、当町でも何かできないか深く考えさせられた喬木村訪問でした。

製作者・水谷槙さん(左)と(工房一凛にて)

市瀬直史村長を表敬訪問(喬木村役場)

令和7年2月

辰野町長 武居 保男

町の森林の未来を考える「たつの森の市」

辰野町の面積の87%は森林です。昨年度「未来につながる辰野町の森ビジョン」を策定し、50年先の将来像とそれに向けた維持・活用法をまとめ、1.防災・減災2.動植物の多様性保全3.環境教育4.木材の活用の4つの基本方針を定めました。その第一歩となる初イベントです。

イベント会場には今後の取り組みを紹介するブースのほか、木工製品や菓子の販売、木工体験、木のおもちゃのブースなどに多くの来場者の関心を集め、屋外ではペレットストーブの展示もありました。

100名以上の参加者があったパネルディスカッションでは「森と暮らしのちょうど良い関わり方」をテーマに、信州大学の植木達人名誉教授、森林整備などを手がけるフォレストエコシステム合同会社代表の伊藤陽一さん、森林ディレクターで〇(まる)と編集社の奥田悠史さんが登壇しました。「辰野町には森林資源が相当あるのに地域に還元できていない状態。森林あっても産業なし。自分たちの生活を豊かにしていく地域密着のバイオマスエネルギーの供給を目指すべきだ。」(植木教授)「辰野町は箕輪町の2倍の森林がある。伊那市には製材所がいくつかある。教育に森林学習を取り入れ、林業以外でも町民が森に関心を持つことが大事。」(伊藤氏)「フォレストカレッジできこりを増やす。森と関わる視点をつくる。森に関わる100の仕事をつくっていく取り組みを。」(奥田氏)興味深い提言ばかりでした。

初めての企画のイベントでしたが、辰野町にとっては「負の資産」に見られがちな森林をこれからどうしていくか、深く考えさせられました。専門家の先生方からもっと多くのことを教わりながら町民パワーで森林を宝の山に変えていきたいものです。新しい年を迎えたばかりですが、これからの挑戦項目を発見できた日となりました。

森の可能性を力説される植木教授

100名以上が集結したシンポジウム

親子で積み木遊びに夢中!

世界に一つだけの素敵な草木染め

様々な木材の販売

木のぬくもりを感じる小物もたくさん!

令和7年1月

辰野町長 武居 保男

雨のファイナル花火

12月7日(土曜日)、今年で17回目を迎える辰野町観光協会主催の「冬のほたる2024」(ファイナル花火)が荒神山公園で開催されました。

今年の干支「辰年」最後のビッグイベントです。あいにくの雨模様。傘をさしながら夜空に咲く大輪の花を見上げました。今年は元日に能登半島で大きな地震が発生し、悲しい幕開けとなりました。被災地のことを忘れてはいけないとの思いで役場職員考案の「辰年缶バッジガチャ」も好評で、1万6千回に達しました。全額を義援金として被災地へ送ることができました。被災地ではまだまだ復興には遠い厳しい現実との戦いが続いていることと思いますが、当町でも様々な課題に挑戦してきた1年でありました。

1輪ずつ咲く花火に今年の出来事を重ね合わせました。町民と職員が一丸となって様々な取り組みが思い出されてきました。長いようで短かった今年の「1年」。「辰年」は「辰野の年」と位置付け、日々暮らしてきました。被災地に比べれば、何不自由なく暮らせるありがたさを実感しています。そんな幸せをかみしめながら花火を見上げます。降りしきる雨のせいか、花火も泣いているようです。「美しゅうて やがて悲しき 花火かな」

今年も残りわずかとなりました。皆さま、良いお年をお迎えください。

雨の降る中でにぎわった会場

D51と花火の共演

中谷観光協会長の開会あいさつでスタート

桜の花のような花火(中谷観光協会長提供)

令和6年12月

辰野町長 武居 保男

子育て応援フェス2024

11月9日(土曜日)、「いい育児の日」(19日)に合わせ、親子向けのイベント「子育て応援フェス2024」を開催しました。主会場の役場駐車場、町民会館には40店ほどのイベントブースが並び、多くの家族連れで賑わいました。

午前10時、子どものダンスでイベントがスタート。役場駐車場の郵便局ブースでは国内外の切手を使った缶バッジ作りが大人気。消防署ブースでは子どもたちが小さな消防服を着て記念撮影。唐揚げ、フランクフルト、焼きそばなどのキッチンカーも出店し、長い行列ができていました。町民会館では木工、ペーパークラフト、チョークアートなど様々なワークショップが出店。親子で協力して作る姿が見られました。輪投げや段ボール迷路や中年には懐かしいインベーダーテレビゲームも登場、親子で楽しみ笑顔が会場いっぱいに広がりました。子どもを対象にした豪華景品がもらえる宝投げ大会やスタンプラリーも大盛況でした。協賛、協力いただいた企業、団体の皆様には改めて感謝御礼申し上げます。

行楽地や遊園地へ行くのもいいけれど、近場でこんなにも興奮して遊べる場所があったことに感動・感激しました。

子どもたちの心に、今日一日が楽しい思い出として記憶され、大人になっても「素敵な親子の思い出」として刻まれることを願います。そして、みんなで子育てを応援し、みんなで子育てを楽しみ盛り上げていける町を目指していきたいと思います。

元気なダンスでイベントスタート!

豪華景品を求めてみんなで手を伸ばした宝投げ

子どもも大人も楽しそう!

会場は大賑わいでした

令和6年 11月

辰野町長 武居 保男

8年にわたる板沢最終処分場建設問題が決着!

10月8日、諏訪市は岡谷市、下諏訪町とつくる「湖周行政事務組合」で計画するごみ最終処分場建設について、予定地としてきた諏訪市板沢地区への建設を断念するとの発表がありました。

平成28年10月にこの建設計画を辰野町が知ることとなってから、8年が経過しようとしています。長い年月がかかったことを改めて実感するとともに、不安材料を将来に申し送ることなく、辰野町の未来を守れたことに安堵しています。

8年前、この建設計画の表明を受けて、辰野町側では「板沢地区最終処分場建設阻止期成同盟会(林龍太郎会長)」を結成し、辰野町議会や辰野町区長会の賛同も得て、現地視察や勉強会も幾度となく開催してきました。相手組合側の定例議会等への傍聴にも出かけてきました。湖周行政事務組合を構成する2市1町に暮らす11万人以上の人々と多くの企業にとっても不可欠なごみ処理場建設自体を否定するものでなく、建設予定地が諏訪市の地籍とはいえ下流域にあたる辰野町側に住む人々にとっては不安以外の何物でもなく、水源への影響などの懸念から一貫して白紙撤回を求めてきました。このたびの施設建設断念は湖周行政事務組合、金子ゆかり諏訪市長の苦悩の末のご英断だったと思います。「断念をさせた。撤退をさせた」という勝ち負けではなく、期成同盟会をはじめとする辰野町の想いに金子諏訪市長が寄り添っていただき、ご理解をいただいたうえで、決断していただいたと考えております。心から敬意を表します。

諏訪市、辰野町は未来永劫にわたり、その連携は強固なものであります。今後もこれまで以上に良好な関係を築き、両市町がますます発展していくことを願ってやみません。この問題で長きにわたりご指導、ご支援いただいた多くの皆様方に感謝、御礼申し上げます。本当にありがとうございました。

令和6年 10月

辰野町長 武居 保男

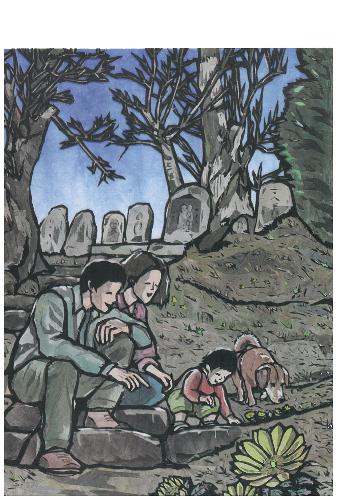

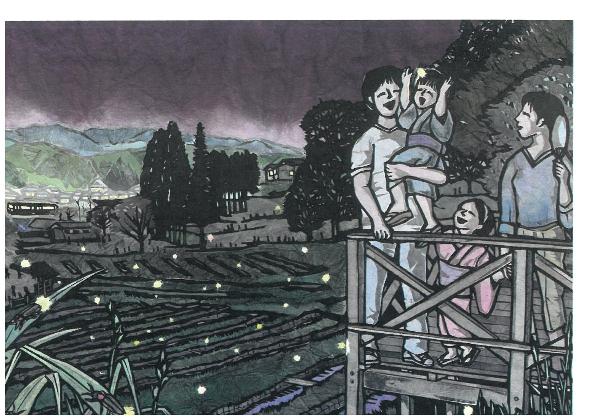

浦野栄一切り絵展「ふるさとの笑顔2024」

辰野西小学校の校長を最後に定年退職され、現在切り絵作家としてご活躍の浦野栄一先生の個展がかんてんぱぱホール(伊那市)にて開催されました。

浦野先生は教員になった頃から切り絵を始め、45年以上創作活動を続けられています。2年ぶりとなる今回の個展では「ふるさとの笑顔」をテーマに、ふるさとの豊かな自然と人々の営みを取り上げています。伊那谷の四季折々の行事や景色を色彩豊かに温かく表現しています。昨年と今年の「信州辰野ほたる祭り」のポスターにも先生の作品を採用させていただき大好評でした。今回の展示作品30点の中から辰野町関連の作品も2点ありましたのでここで紹介させていただきます。辰野西小学校の第2体育館(通称「あおぞら体育館」)の入り口にも元気いっぱいの子供たちの姿が先生の手により描かれています。

先生の優しさが心に伝わり、幸せな気分に浸れます。先生の作品からふるさとのよさ、ありがたさを改めて感じとることができました。

浦野先生と(かんてんぱぱホール)

展示作品「道祖神と福寿草」(沢底)

展示作品「 蛍 」(松尾狭ほたる童謡公園)

令和6年 9月

辰野町長 武居 保男

町災害支援チーム「TTT」が発足しました!

今年の1月1日の夕刻、能登半島地震が発生。新年が悲しい出来事から始まってしまいました。倒壊した自宅から避難し、仮設住宅での暮らしを余儀なくされた方も多く、石川県だけで解体が必要な建物は3万棟を超えています。

今月8月8日の夕刻には宮崎県南部の日向灘を震源とする震度6弱の地震が発生。初めて「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」が発表されました。「どこに逃げるか。避難経路がどこにあるか。」非常用持出袋の確認など1週間にわたり緊張状態に置かれました。

地震だけでなく、今の時季は台風も多く、大雨災害にも注意しなければなりません。今から18年前、平成18年(2006年)7月の豪雨災害。そして3年前の令和3年(2021年)8月の大雨災害。前者は4人の尊い命を奪い、後者は岡谷市川岸地区にて母子3人の命を奪いました。いずれの災害も当町は大混乱。この自然災害から得た教訓をもとに様々な対策が取られるようになりましたが、一番必要と考えていた「災害発生時の初動体制を担うチーム」が、このたび結成されました。その名も「TTT」(ティー・ティー・ティー)。「辰野助け隊」(たつのたすけたい)の頭文字から名付けました。

チームリーダーは町防災総合コーディネーターの有賀元栄氏で、メンバーは区役員や消防団、赤十字奉仕団など防災活動経験者で、地域の実情に明るく、防災経験豊富で人望のある14人が選ばれました。大変心強いチームができました。来たる9月1日(防災の日)の町防災訓練で結成後初訓練に臨みます。情報収集や避難所開設の支援などの活動を想定しています。活動の場が災害現場なので、まずは自身の安全を確保しつつ、住民に寄り添えるチームを目指して日々研鑽・努力をお願いします。

平成18年7月の豪雨災害(小横川)

令和3年8月の大雨災害(小野雨沢)

チームリーダーの有賀元栄氏

メンバー全員の集合写真(委嘱式)

令和6年 8月

辰野町長 武居 保男

「カールおじさん」が辰野町にやって来た!

今から50年前の1970年代に登場したスナック菓子の「カールおじさん」をはじめ、缶ビールの「パピプぺンギンズ」、チョコレート菓子の「きのこの山」「たけのこの里」、NHK「みんなのうた」の「赤鬼と青鬼」など、数々のキャラクターを生み出してきたアニメーターの「ひこねのりお(本名:彦根範夫)さん」の作品を集めた企画展が7月13日、辰野美術館で始まりました。公立美術館での展示は初めてとのことです。初日は全国各地から多くのファンが駆けつけました。カールおじさんのTシャツを着た男性はなんと京都から。用意したキャラクターグッズも飛ぶように売れ、品切れ状態でした。

初めてお会いする「ひこね先生」は御年87歳。少年のような目の輝きと穏やかな笑顔を浮かべながら、自分の分身である一つひとつのキャラクターを解説していただきました。自分にとっても青春時代を共に生きた懐かしい友だちに再会できた夢のような時間でした。

ところで、私の大好物のひとつ、お菓子の「カール」は、東日本での販売が終了になり、今は関西方面でしか売っておりません。未だに人気があるのに売られていないのが残念でなりません。販売の復活を願っています。メーカーさん、お願いします。

ともかく多くの懐かしい作品群との対面に、子供のようにはしゃいでしまいました。約300点もの展示です。「ひこねのりお展 ほたるの里におでかけ篇」と銘打ち、9月23日(月・祝)まで開催しています。古き良き「昭和の時代」にタイムトラベル、タイムスリップしてみてはいかがでしょうか。皆様のお越しを心よりお待ちしております。

辰野美術館入口ではタキシードの竜がお出迎え

キャラクターたちへの思いを語るひこねさん

ひこねさんご夫婦と一緒に記念撮影

ガチャにはひこねさん描き下ろし限定缶バッジも

令和6年 7月

辰野町長 武居 保男

2000年辰年タイムカプセル開封式

2000年(平成12年)辰年に埋設したタイムカプセルを辰年の今年、辰の日の6月9日、辰の刻の9時に開封する式を役場ロータリーにて行いました。約250人の町民が見守る中、タイムカプセル塔に眠っていたカプセルが24年の時を経て姿を現しました。カプセルの中からは当時の小中学生が21世紀の夢を語った作文1892通のほか当時の辰野町の映像を記録したビデオなどが入っておりました。

代表してお二人から作文の朗読がありました。当時川島小6年生で小学校の先生か保母さんになりたいと夢見ていた唐澤(旧姓今福)純子さんは「思い描いた未来にはなっていないけれど大事な子供たちがいて笑っていられる今があるから十分。」良い辰野町のままでいてほしいと願った当時辰野中2年生だった林啓太さんは「ずっと辰野町に住んでいるけれど、良い辰野町は変わらず、願い通りになっている。」と笑顔で話されました。

式では今年の干支の辰年にちなみ、静岡県浜松市天竜区佐久間町から「佐久間竜神保存会」の皆様をお招きし、勇壮な「竜神の舞」を披露していただきました。

将来を夢見た24年前の自分との再会、過去からの贈り物に大きな感動覚え、今あるささやかな幸せを改めてかみしめることのできた日となりました。今度は私たちが未来の辰野町に住む人たちに今の思い・願いを届ける番です。それまでみんなでいい町をつくり続けていきましょうね。

タイムカプセル塔開封

タイムカプセル開封

作文を朗読する唐澤さん

作文を朗読する林さん

静岡県佐久間町の皆さんによる竜神の舞

タイムカプセルに入っていた自分の作文を探す

令和6年6月

辰野町長 武居保男

七蔵寺(しちぞうじ)の半鐘(はんしょう)を守ったお話

5月5日に「七蔵寺の例祭」が執り行われました。「七蔵寺」は辰野町の北方、王城山の中腹にある伊那谷最古の由緒あるお寺です。天平9年(737年)、行基菩薩のご開創といわれています。

今から30年も前のことです。平成4年(1992年)4月、私は辰野町消防団の第8分団長に就任しました。第8分団は辰野駅を中心とする下辰野商店街区と七蔵寺がある山林地帯とふもとの農村地帯からなる上辰野区を管轄します。そんなとき、当時、七蔵寺総代会長の増澤堅太郎さんという方が訪ねてこられました。「七蔵寺の鐘を返してくれんか。」詳しい事情をお聞きすると、第二次世界大戦時、戦況の悪化を受けて国は全国民に「供出」(きょうしゅつ。金属類を国に差し出すこと。)を命じました。当時のお寺の役員さんたちは鐘付き堂の「大鐘」(大きな釣鐘)は無理でも「半鐘」(小型の釣鐘のこと。)だけでも供出しなくて済む方法を考え始めます。その結果、消防団の火の見櫓(やぐら)に取り付けてある半鐘と交換することを思いつきました。素晴らしい考え、妙案と思いますが、当時は「消防団」ではなく「警防団」と呼ばれていた時代です。発覚すれば逮捕か連行等、大変な事態となったはずです。おそらく秘密裏に交換作業が行われ、決して情報が漏れないように決行したと推察できます。昭和20年(1945年)終戦、交換した鐘をすぐに元に戻してもいいように思われますが、関わった人たちの末代まで「罪人」「非国民」のレッテルが貼られることを恐れたのか、昭和の時代も終わり、平成に時代になってようやく事件が明るみになりました。

七蔵寺の半鐘とは知らず、私たち消防団員は火事の時は木槌でけたたましく打ち鳴らし、模擬火災訓練のときは警鐘打鳴訓練としてその神聖な鐘を叩き続けたものでした。しかし、その火の見櫓の半鐘をよくよく見ると「七蔵寺・・・」の文言が彫られているではありませんか。私の体は一瞬にして凍り付きました。引き渡し式も無事済んで、交換してから約50年の月日が流れ、双方の鐘は元の場所に戻りました。そんな場面に立ち会えたことが幸か不幸か分かりませんが、未だに忘れられないミステリアスな思い出として心に深く残っています。

七蔵寺に戻った半鐘

七蔵寺の半鐘があった火の見櫓

ところで、辰野町観光協会作成の今年の「辰野町の観光カレンダー」には秋の七蔵寺の写真が採用されています。これまでは「ホタルの乱舞」「小野のしだれ栗」「川島の蛇石」が観光の目玉として採用されていましたが、初めて「七蔵寺」が選ばれました。サンショウウオが生息する辰野町の秘境「七蔵寺」に、ぜひお出掛けください。

第21回日本ど真ん中フォトコンテスト入賞作品 「落ち葉のジュウタン」(垣内豊秋)

(提供:辰野町観光協会)

令和6年5月

辰野町長 武居保男

オリエンタルラジオの藤森慎吾さんが来町されました!

3月14日、諏訪市出身で人気タレントの「藤森慎吾さん」が突然の訪問。4月から始まる新番組の取材とのことでした。長野県下77市町村全部を回るその一番手に「辰野町」が選ばれました。今年の干支が「辰年」ということもあり、いまマスコミに取り上げられている「辰年・缶バッジガチャ」の収録でした。

4月7日(日曜日)、abn長野朝日放送の新番組「藤森慎吾の信州観光協会」が放映されました。役場入口ホールに設置の「缶バッジガチャ」の様子から始まりました。通常タイプの缶バッジを引いた藤森さんのあと、スタッフの方がガチャをしたところ、通常絵柄と異なるシークレットの黒色カプセル(レアバッジ入り)が落ちてきました。驚き、喜ぶスタッフから藤森さんはすぐにそれを取り上げ、偶然その場に居合わせた母子に駆け寄り、赤ちゃんに「ピンクの竜の顔をした大きめのバッジ」を渡します。その優しさにしばし感動。有名人の突然の訪問に庁舎内は一時騒然としましたが、「辰野町」が新番組の第1号に選ばれたことは実に嬉しく光栄なことでした。

実は今から4年前、同じabn長野朝日放送の人気番組「駅前テレビ もっと信州!77」では県下77市町村を巡る旅の最後の大トリ、77番目に紹介されたのが辰野町でした。メインキャスターの「松山三四六さん」から、「最後は信州のヘソ、辰野町です。人間のツボでいうなら丹田(たんでん)。辰野町が元気だと、きっと信州も元気になります!」とコメントしていただきました。

藤森慎吾さんと記念撮影

駅前テレビの松山三四六さん

33回目にして、ようやく黒カプセルをゲットしました!

放送日の二日後、4月9日(火曜日)のことです。

3月5日にガチャを設置してから私は毎朝、出勤時に100円を入れガチャすることを日課としています。十分の一の確率でレアバッジが入った黒カプセルが出ると聞いていた私はその感動を味わおうと、引き続けること32回。どうして出ないんだろうと疑心暗鬼になりつつもあきらめずこの日もハンドルを回したところ、「ガチャ!」と「黒カプセル」が落ちてくるではありませんか!思わず「やったー!」と叫びました。「黒が出るまでは」と決めていた私は、あの感激が忘れられず、今朝もまた100円入れてやってます。

やっと引き当てた黒カプセル!

石の上にも32回・・・

令和6年4月

辰野町長 武居 保男

この記事に関するお問い合わせ先

〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地

電話番号:0266-41-1111

ファックス:0266-41-3976

更新日:2025年03月21日